患者に選ばれる病院のSNS成功事例|ブランディングと集患効果を両立

近年、病院がSNSを活用する動きは加速しています。従来はホームページや口コミサイトが情報発信の中心でしたが、今ではInstagramやX(旧Twitter)、TikTokなどを通じて直接患者とつながり、信頼を築く事例が増えています。単なる情報提供にとどまらず、「ブランディング」と「集患効果」の両立がSNS活用の大きな成果といえるでしょう。本記事では、実際の成功事例を踏まえながら、病院SNSの効果的な活用方法を紹介します。

病院がSNSに取り組むべき理由(集患・採用・信頼形成を同時に実現する)

病院にとってSNS活用は、単なる情報発信の手段にとどまりません。適切に運用することで、患者数の増加・病院のブランディング・患者との信頼関係・採用活動といった複数の目的を同時に達成できるのが大きな特徴です。実際に「病院 SNS 成功事例」を見ても、これらの要素が重なり合って成果につながっています。

① 患者数の増加に貢献

SNSは地域住民や潜在的な患者にアプローチする有効なチャネルです。診療科目や健康に役立つ情報を継続的に発信することで、**「あの病院は信頼できそう」「一度相談してみよう」**という意識を醸成できます。さらに、定期的にフォロワーにリーチできるため、新規患者の獲得だけでなく、既存患者が継続的に通院するリテンション強化にもつながります。

② 病院のブランディング強化

医師やスタッフの紹介、専門的な医療情報、院内の取り組みなどをSNSで発信することで、病院の専門性や信頼性をアピールできます。特に医療は「見えにくいサービス」であるため、SNSを通じて透明性を高めることがブランド価値の向上につながります。例えば「〇〇科の専門医が在籍している」「地域医療に貢献している」などを打ち出すことで、選ばれる病院として差別化が可能です。

③ 患者とのコミュニケーションツールになる

SNSは双方向のコミュニケーションが可能な点も魅力です。コメントやDMを通じて患者の声を聞き、質問や不安に答えることで、病院と患者との距離を縮められます。これにより「相談しやすい病院」という印象が定着し、患者の信頼形成に直結します。また、投稿に対する「いいね」やシェアが広がれば、自然と口コミ的な効果も生まれます。

④ 採用活動にも効果的

近年は、求職者が就職先を探す際にSNSを参考にするケースも増えています。Instagramでスタッフの働く姿や院内イベントの様子を紹介すれば、「ここなら働きやすそう」「雰囲気が自分に合いそう」といった安心感を与えられます。結果として求人情報だけでは伝えきれない魅力を伝えられるため、採用活動にも大きく貢献します。

このように、病院がSNSに取り組むことは「集患」「ブランディング」「信頼形成」「採用」といった複数の効果を同時に得られる強力な手段です。

目的別の勝ち筋:集患/採用/地域連携・啓発/災害・休診連絡でSNSはどう使い分ける?

病院がSNSを活用する際には、すべてを同じ運用方針で発信するのではなく、目的に応じて勝ち筋(活用戦略)を使い分けることが重要です。特に「集患」「採用」「地域連携・啓発」「災害・休診連絡」など目的ごとに最適化することで、成果が格段に高まります。以下では、それぞれのケースにおける効果的なSNS活用方法を整理しました。

① 患者獲得目的

ターゲット:一般の患者層

集患を目的としたSNS運用では、患者にとって有益な情報をわかりやすく伝えることが鍵となります。具体的には、医師個人が発信する専門的な健康情報や、難解な医学用語を日常生活の言葉に「翻訳」して解説する投稿が効果的です。さらに、生活習慣の改善や予防医療といった教育的コンテンツを発信することで、信頼を得ながら患者の健康リテラシー向上にも貢献できます。

おすすめSNS:Instagram・X(旧Twitter)・YouTube

- Instagram … ビジュアル重視。図解やイラストで「一目でわかる健康情報」を発信。

- X … タイムリーな健康ニュースやワクチン情報を拡散。

- YouTube … 医師の解説動画で深い信頼を構築。

② 医療人材採用目的

ターゲット:医師・看護師・医療スタッフ

採用活動においては、病院の雰囲気や働きやすさをリアルに伝えることが求職者の心を動かします。院内の日常風景やスタッフ同士の交流、現場のリアルな声をSNSで発信することで「ここで働きたい」と思わせるブランディングにつながります。また、キャリア支援制度や研修プログラムに関する情報を紹介することで、スキルアップを重視する人材への訴求効果も高まります。

おすすめSNS:Instagram、Facebook

- Instagram … 写真や短い動画で「病院の雰囲気」をダイレクトに表現。

- Facebook … 医療業界関係者が多く、キャリアや研修情報の拡散に有効。

③ 地域連携・啓発

ターゲット:病院周辺地域住民・地域医療従事者

病院の役割は診療だけではなく、地域の医療・介護ネットワークのハブとしての機能も重要です。例えば、ケアマネージャーや訪問看護との情報共有をSNSで効率化する取り組みが進んでいます。MedicalCareStation(MCS)のような医療専用SNSを活用すれば、診療情報や処置指示、訪問看護後の報告を安全に共有でき、主治医や看護師への情報転記もスムーズです。さらに、地域連携室が患者や家族の状況を事前に把握できるため、医療の質向上と患者満足度の両立が可能になります。

おすすめSNS:MedicalCareStation(MCS)

- 医療従事者専用のプラットフォームで、セキュリティと利便性を兼ね備えた情報共有が実現。

- 患者・家族・地域の医療関係者をつなぐ「チーム医療」の基盤となる。

このように、病院のSNS運用は「誰に、どんな目的で」発信するのかによって最適な戦略やツールが変わります。次に取り上げる「災害・休診連絡」についても、病院が地域社会に信頼されるために欠かせない要素となります。

媒体別の最適解:LINE・Instagram・TikTok・YouTube・Xの強み/弱み/適合シナリオ

病院がSNSを活用する際には、それぞれの媒体の特性を理解し、目的に応じて使い分けることが成果につながります。同じ「SNS活用」でも、LINEとYouTubeでは強みも弱みも大きく異なるため、シナリオに合わせた運用設計が欠かせません。以下では主要5媒体の特徴と適合シナリオを整理します。

LINE

特徴:国内利用率No.1のSNSで、開封率が非常に高いのが最大の強み。

活用目的:集患、予約管理、通知。

ターゲット:全年代。

LINEは幅広い世代が日常的に利用しているため、病院の情報発信チャネルとして非常に有効です。診療予約システムとの連携や休診情報の配信は、患者にとって利便性が高く「手間なく情報を得られる病院」として評価されます。ただし、情報が一方通行になりやすく、友だち登録が必要なため拡散性は低い点がデメリットです。

コンテンツ例:診療予約のお知らせ、臨時休診情報、検診案内など。

特徴:写真や動画を中心としたビジュアル訴求に強く、若年層へのアプローチに最適。

活用目的:採用活動、ブランディング。

ターゲット:若年層、求職者層。

Instagramでは病院の「雰囲気」を伝えることに強みがあります。スタッフ紹介や院内イベントの写真を発信することで、求職者に「働きやすそう」「雰囲気が良さそう」と感じてもらえる採用ブランディングにつながります。ただし、写真や動画の質が求められるため、発信コンテンツのクオリティを担保する工夫が必要です。

コンテンツ例:スタッフ紹介、院内の雰囲気、病院の日常を伝えるストーリーズ。

TikTok

特徴:短尺動画が中心で、特に10代~20代の若年層に強い影響力を持つ。

活用目的:認知度向上。

ターゲット:10〜20代。

TikTokは拡散力が高く、短期間で認知度を高められる点が魅力です。病院のスタッフの日常や、健康・ダイエットの豆知識などを親しみやすく発信することで「地域で親しまれる病院」としてポジションを確立できます。ただし、医療機関としての信頼性とのバランスを保つ必要があり、軽すぎる内容に寄りすぎない工夫が重要です。

コンテンツ例:スタッフの日常動画、健康ワンポイントアドバイス、啓発キャンペーン。

YouTube

特徴:長尺動画を配信でき、教育的・専門的な情報発信に強い。

活用目的:教育、採用、ブランディング。

ターゲット:全世代。

YouTubeは「専門的な医療解説動画」を届けるのに最適です。病気の予防法や治療の流れを丁寧に説明することで、患者からの信頼を獲得できます。また、採用活動においても、院内紹介動画やスタッフインタビューを掲載すれば求職者に具体的なイメージを与えることができます。ただし、動画作成には撮影・編集の手間がかかり、継続的な更新体制が課題となります。

コンテンツ例:医師による専門解説動画、院内紹介ムービー、採用インタビュー動画。

X(旧Twitter)

特徴:拡散力とリアルタイム性に優れ、瞬時に情報を届けられる。

活用目的:広報、緊急告知。

ターゲット:若年層~中年層。

Xは速報性が強みであり、災害時や臨時休診といった緊急情報の発信に特に適しています。医療ニュースや院内イベントを拡散することで、地域内での認知度向上も期待できます。ただし、誤った情報を発信すると一気に拡散してしまうリスクがあるため、情報精度の担保が不可欠です。

コンテンツ例:災害時の対応情報、臨時休診の告知、医療ニュースや最新トピックの共有。

このように、病院がSNSを活用する際には、それぞれの媒体の「強み」と「弱み」を理解した上で、目的ごとに最適化した運用を行うことが成功事例に共通するポイントです。

医療広告ガイドラインとコンプラ対応:表現NG・ビフォーアフター・体験談・薬機法の実務ポイント

病院がSNSを活用する際に絶対に無視できないのが、医療広告ガイドラインです。これは患者保護と医療の信頼性を担保するために制定されたルールであり、SNS投稿も条件次第では「広告」として規制の対象となります。ここでは、実務で注意すべきポイントを整理します。

① 広告とみなされる条件

SNS投稿であっても、次の2つの条件を満たす場合は「広告」としてガイドラインの適用を受けます。

- 誘引性:患者の受診を促す意図があるかどうか

- 特定性:医療機関名・医師名などを明示しているかどうか

たとえば「当院の〇〇治療で効果が出ました!ぜひご相談ください」といった投稿は、両条件を満たすため広告に該当します。この場合、医療広告ガイドラインに従わなければなりません。

② 禁止されている表現例

医療広告で特に注意すべきは、以下のような表現です。

- 虚偽広告:治療効果や治療期間など事実と異なる内容を発信すること。

- 誇大広告:「副作用ゼロ」「絶対治る」など、過度な期待を煽る表現。

- 比較優良広告:他院との比較で自院の優位性を強調すること。

- 体験談の掲載:患者の主観的な感想は、誤解を招くため原則禁止。

- ※ある患者の体験がすべての患者に当てはまるわけではないという考え方に基づく。

- ビフォーアフター写真:写真だけの掲載はNG。

- ※治療内容、費用、リスク、副作用など必要情報の提示が必須。

これらを遵守しない場合、法的リスクにとどまらず、病院ブランドそのものの信頼失墜につながります。

③ 限定解除制度の活用

通常は禁止されている表現でも、一定条件を満たせば「限定解除制度」により掲載可能になるケースがあります。

条件の例:

- 客観的事実に基づいていること

- 問い合わせ先を明記していること

- 管理者の氏名・連絡先を表示していること

- 患者の適切な選択に資する情報であること

ただし「限定解除」を適用しても、誤認を招く可能性がある表現は避けるべきです。法的にOKでも、患者から「誤解させられた」と思われた時点で信頼を失いかねません。

実務でのポイント

- 炎上リスクよりも信頼喪失リスクが本質的な問題

誤解を招く投稿は、患者との信頼関係を損ない、病院ブランドを毀損します。 - SNSは広報ではなく法務領域でもある

広報担当者だけに任せず、必ず法務と連携して投稿内容を精査すべきです。 - 限定解除制度は便利だが運用は慎重に

条件を満たしていても、少しでも誤解を与える可能性がある場合は掲載を控える判断が望ましいでしょう。

病院SNS運用で成果を出すには、「拡散される投稿を作る」こと以上に「規制を守りつつ信頼を積み上げる」ことが欠かせません。

成功事例(国内病院・クリニック)

ここからは、実際に国内の病院やクリニックがSNSを活用して成果を上げた成功事例を紹介します。どの事例も「集患」「採用」「ブランディング」といった目的に合わせて媒体を使い分けており、他の医療機関にとっても参考になります。

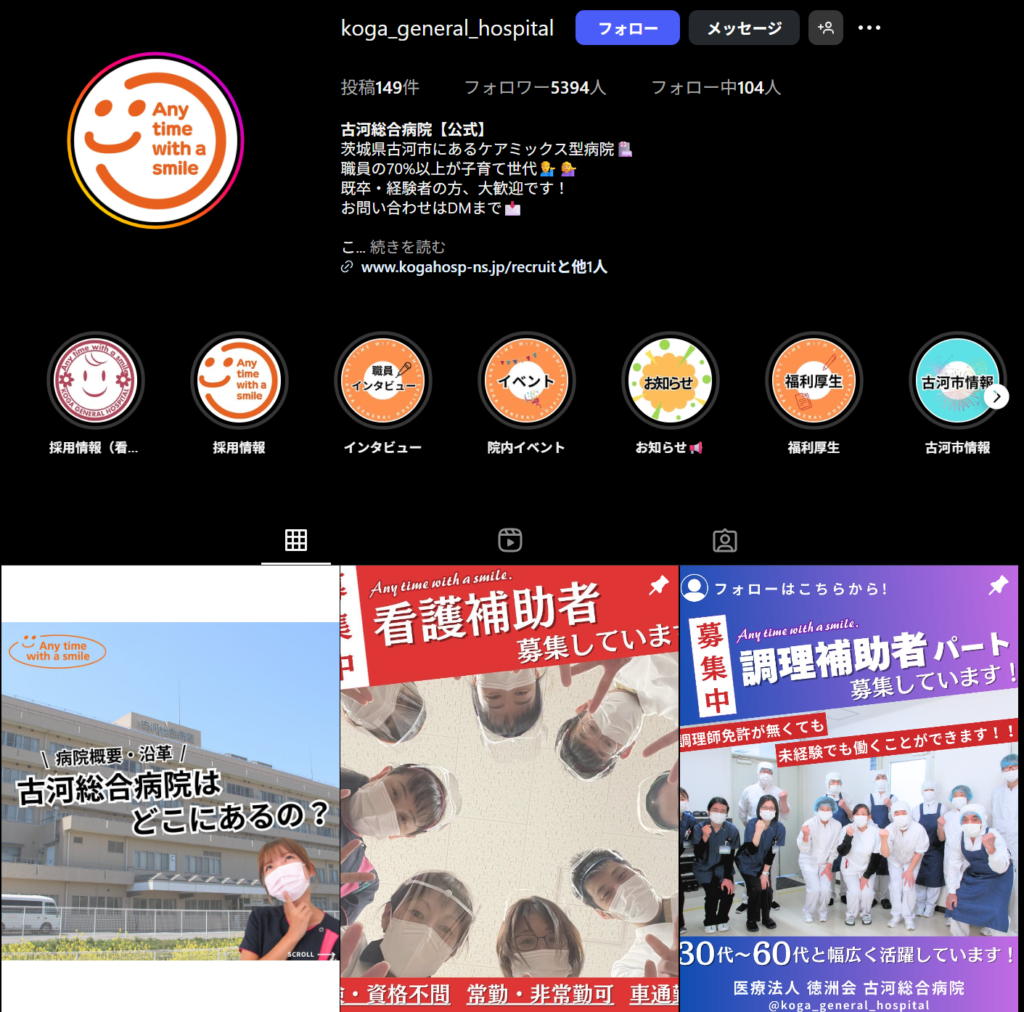

古河総合病院(茨城県) ― Instagram+TikTokで若年層への認知拡大

古河総合病院は、InstagramとTikTokを組み合わせたSNS戦略で大きな成果を上げています。初投稿から30万再生を記録し、現在は100万再生を超えるコンテンツも登場。月間リーチ数は80〜100万に達し、SNS経由で毎月自己応募(採用エントリー)が発生しています。

投稿内容の工夫

- パパママナースの日常や共感ネタ

- 制服紹介やスタッフインタビュー

医療の硬いイメージを和らげ、親しみやすいブランディングに成功した事例です。結果として、患者だけでなく求職者にも強く響く情報発信となっています。

クリニックTEN渋谷 ― Instagram+LINEで予約導線を最適化

渋谷にあるクリニックTENは、InstagramとLINEを活用し、患者の来院前体験をスムーズに設計しています。SNSでの発信内容がGoogle口コミで拡散され、結果として予約率の向上に直結しました。

施策のポイント

- Instagramで院内の雰囲気をわかりやすく発信

- 完全予約制・Web問診・スマホ決済などの導線を提示

- LINEと連携し、予約・問診・決済をすべてスマホ完結

特に「利便性の高さ」が患者の不安を軽減し、来院前に安心感を持ってもらえる導線設計に成功した事例といえます。

自由が丘クリニックソフィア ― YouTube+Instagramで安心感を醸成

美容医療を提供する自由が丘クリニックソフィアは、YouTubeとInstagramを組み合わせた情報発信により、患者の不安解消と来院率アップにつなげています。Instagram経由でYouTubeや公式サイトへ流入が増加し、来院前に十分な情報を得た患者が予約に至るケースが増えました。

実践した内容

- YouTube動画を切り抜いてInstagramに投稿

- 美容整形の施術風景や医師による解説を短尺動画で発信

- 清潔感ある院内の様子を写真や動画で訴求

視覚的に「安心できる環境」であることを伝えることで、初診の心理的ハードルを下げることに成功しています。

これらの事例からわかるのは、単にSNSを運用するのではなく、「目的に合わせた媒体選定」と「患者目線のコンテンツ設計」が成果を左右するという点です。

失敗パターンと回避策

SNS運用は正しく取り組めば大きな効果を発揮しますが、運用方法を誤ると逆に成果が出なかったり、ブランドイメージを損なったりするリスクもあります。ここでは、病院SNSでありがちな失敗パターンと、その具体的な回避策を紹介します。

① ターゲット層の設定ミス

失敗例:すべての患者層に向けた漠然とした発信を行い、誰にも刺さらない内容になってしまう。

回避策:診療科ごとにペルソナ(想定患者像)を設定することが重要です。

例えば小児科なら「子育て世代の親」、整形外科なら「スポーツをする学生や中高年層」といった具合に、ターゲットを明確化することで発信の切り口や媒体選びが定まります。

② 専門性に偏りすぎた投稿

失敗例:医師目線で専門用語ばかりを使い、患者にとって理解しづらい投稿になってしまう。

回避策:医学用語は必ず「日常的な言葉」に翻訳して伝えるようにしましょう。イラストや写真を活用すれば、視覚的に理解しやすくなり、共感も得られます。

専門性を保ちながらも、「患者に伝わる言葉」で発信することが信頼形成の第一歩です。

③ 投稿頻度が不安定

失敗例:最初だけ積極的に投稿して、その後数か月更新が止まってしまう。患者に「情報が古い病院」と思われてしまう。

回避策:週1〜2回の定期投稿を目標に設定し、余裕があるときは予約投稿を活用するのがおすすめです。安定した情報発信は、患者に「継続的に発信している信頼できる病院」という印象を与えます。

④ ブランディングの不一致

失敗例:投稿ごとにトーンやテーマがバラバラで、病院の一貫したイメージが伝わらない。

回避策:あらかじめ「発信テーマ」を決めておくことが大切です。

例えば「地域密着」「安心感」「専門性」といった軸を設け、それに沿った内容を投稿すれば、ブランドイメージが統一され、患者にしっかりと伝わります。

このように、失敗パターンを避けるためには「計画的な運用」と「患者目線の工夫」が欠かせません。事前にガイドラインを定め、継続的に運用できる体制を整えることで、SNS活用の効果を最大化できます。

すぐ始められる90日プラン

「SNSを活用したいけれど、何から始めればいいのか分からない…」という病院やクリニックも多いはずです。そこでおすすめなのが、90日間で段階的に成果を出す運用プランです。準備 → 初期運用 → 改善・拡張という3つのフェーズに分けて取り組むことで、無理なくSNS活用をスタートできます。

第1フェーズ:準備期間(1〜30日目)

目的:SNS運用の土台を整える

SNS活用の第一歩は、きちんとした準備から始まります。

- ターゲット層の明確化:年齢層、地域、疾患ごとに想定患者像を整理。

- 使用するSNSの選定:LINE・Instagram・YouTube・TikTok・Xなど、それぞれの特徴を踏まえて選ぶ。

- 医療広告ガイドラインの確認:誤った投稿でトラブルを避けるため、院内でルールを整備。

- 投稿者の選定と教育:担当者を決め、ネットリテラシーやコンプラ研修を実施。

- コンテンツ企画:診療案内、医師紹介、健康情報など、発信するテーマをリストアップ。

準備段階で「誰に・何を・どの媒体で」伝えるかを明確にしておくことが、成功のカギになります。

第2フェーズ:初期運用(31〜60日目)

目的:コンテンツを発信し、認知を広げる

準備が整ったら、いよいよ実際の発信をスタートします。

- 週1〜2回の定期投稿を目標に、安定した発信を継続。

- LINE公式アカウントを導入し、予約・問い合わせ対応を効率化。

- Instagramでは院内の雰囲気やスタッフ紹介を発信してブランディング強化。

- YouTubeでは診療内容や医師インタビューを動画で解説し、専門性を可視化。

- TikTokでは健康豆知識や施術紹介を短尺動画で気軽に発信。

この段階では「数値を伸ばすこと」よりも「継続して投稿できる仕組み作り」に重きを置きます。

第3フェーズ:改善・拡張(61〜90日目)

目的:効果測定と運用改善、集患強化

最後の30日間では、実際の運用データをもとに改善を進めていきます。

- 投稿の反応を分析し、インプレッションやエンゲージメント率を指標に改善。

- フォロワーとのコミュニケーションを強化し、コメント返信やQ&Aで関係性を深める。

- 成果が見えてきた段階で、InstagramやFacebook広告などの有料施策を検討。

- 他院の成功事例を参考にしながら、自院に合ったコンテンツをブラッシュアップ。

- 動画・写真のクオリティを高め、より信頼感のある発信へと進化。

この改善サイクルを回すことで、SNSが単なる広報ではなく「集患・採用・信頼形成」に直結する戦略ツールへと育ちます。

この90日プランを実行することで、ゼロからでも着実にSNS運用の成果を積み上げられます。

まとめ

病院がSNS運用で「集患 × 採用 × 信頼」を同時に実現するためには、目的別に最適な媒体を選び、戦略的に情報発信することが不可欠です。

まず大切なのは、① 目的別の使い分け です。

- 集患には、地域住民や潜在患者層にアプローチできる発信。

- 採用には、院内の雰囲気やキャリア支援を伝える発信。

- 信頼には、専門性をわかりやすく解説し、安心感を届ける発信。

続いて、② 媒体の特性を理解して分類すること。

- 拡散型(認知獲得):TikTok、Instagramリール、X(旧Twitter)

→ まだ病院を知らない人に向けて、エンタメ性や共感性のあるコンテンツで認知を拡大。 - 教育型(理解促進):YouTube、Instagramフィード、LINE、Facebook

→ 病院を知っている人に向けて、職場環境や制度、専門性などを深く伝える。

そして、③ 運用体制の整備 が成功の分かれ目となります。

- 現場スタッフの協力:出演者のモチベーションが動画の質を左右。

- ガイドライン整備:炎上・情報漏洩リスクを防ぐ仕組みづくり。

- 外部支援の活用:初期は専門業者のサポートを受けながら進めるとスムーズ。

最終的なゴール

- 集患:地域住民に病院の存在と安心感を届け、受診につなげる。

- 採用:求職者に「ここで働きたい」と思わせる魅力を発信する。

- 信頼:患者・地域・職員からの信頼を獲得し、病院ブランドを確立する。

SNSは単なる広報ツールではなく、病院の成長戦略そのものを支えるインフラになりつつあります。正しい戦略と運用体制を整えれば、患者にも職員にも地域にも愛される病院づくりが可能です。

病院のSNS活用は「やるか、やらないか」で大きな差がつきます。すでに多くの医療機関が成果を上げ始めており、集患・採用・信頼形成を同時に実現するためには今すぐの一歩が重要です。

「うちの病院でも始められるのだろうか?」

「どの媒体を選べばいいのか分からない…」

そんなお悩みをお持ちでしたら、まずは 無料の事例集・サービス資料請求 をご利用ください。

実際の成功事例や運用ノウハウをもとに、貴院に最適なSNS戦略をご提案します。

SNSの内製化支援を行っています

自社のSNSがなかなか伸びない…

SNSで集客したいけど何から始めたらいいかわからない

そんな企業様でも0から始めて集客を成功させています。

こちらから成功事例を集めた資料を無料でダウンロードいただけます。