2025年最新版|自治体のSNS成功事例まとめと実践ポイント

観光地の魅力を発信し、より多くの人に訪れてもらうために欠かせないのが「SNS活用」です。従来のパンフレットや広告だけでは届かなかった層にもリーチでき、リアルな体験や地域の魅力をそのまま伝えられるSNSは、自治体にとって強力な観光誘致の武器となっています。

実際に、多くの自治体がInstagramやTikTokを活用してフォロワーを獲得し、観光客数の増加や地域経済の活性化につなげています。しかし一方で、「何を発信すればいいのか」「どうすれば効果が出るのか」と悩む担当者も少なくありません。

本記事では、2025年最新版の自治体SNS成功事例を取り上げながら、観光誘致における効果的な発信のポイントや運用のコツを整理します。自地域のSNS運用にすぐに活かせる実践的なヒントを、事例とともに解説していきましょう。

自治体がSNSで観光誘致を狙う理由と効果指標

近年、自治体の観光プロモーションにおいてSNSは欠かせない施策となっています。パンフレットや広告では伝えきれなかった「現地の雰囲気」や「リアルな体験」を、写真や動画を通じて直感的に伝えられる点が大きな魅力です。また、情報が拡散しやすいため、予算を抑えながらも全国・海外へ効果的にアプローチできます。

とはいえ、やみくもに投稿するだけでは成果にはつながりません。なぜSNSが観光誘致に有効なのかを理解し、明確な効果指標(KPI)を設定することが重要です。ここでは、その理由と見るべき指標を整理していきます。

なぜ自治体がSNSを使うべきか

観光資源の魅力を発信し、地域への来訪を促すためにSNSは最適な手段です。従来の広報媒体と比べて即時性・拡散力に優れ、ターゲット層へピンポイントに情報を届けることができます。

特に若い世代では「旅行先はSNSで探す」という行動が一般化しており、SNSを活用しない自治体は選ばれるチャンスを逃すリスクが高まっています。また、観光客自身が体験をシェアすることで、信頼性の高い口コミ効果が得られる点も大きな強みです。

観光誘致のために見るべきKPI・指標

SNSの成果を可視化し改善につなげるためには、複数の指標を組み合わせて分析することが必要です。

- フォロワー数:アカウントの基盤を示す基本的な数値。ただし単なる数ではなく「地域に関心のあるフォロワー層か」を意識することが重要です。

- エンゲージメント率(いいね・コメント・保存・シェア):観光客にとって内容がどれだけ魅力的かを示す指標。

- 拡散数(リツイート・シェア):投稿が二次的にどれだけ広がったかを把握でき、キャンペーンやUGC活用の効果測定に有効です。

- 誘客実績(来訪数・観光消費額・イベント参加数など):実際の行動につながったかどうかを示す最終的な成果指標。

これらを定期的に追いかけることで、SNSを「コスト」ではなく「投資」として捉え、観光誘致の成果を最大化することが可能になります。

観光向けSNSプラットフォーム別アプローチと成功事例

観光誘致におけるSNS運用では、媒体ごとに特性が大きく異なります。写真映えするInstagram、短尺動画で拡散力のあるTikTok、長尺コンテンツで深く魅力を伝えられるYouTube、情報の速報性に強いX(旧Twitter)など、それぞれの特性を理解し戦略を立てることが成功の鍵です。

ここでは主要プラットフォームごとのアプローチと、実際に成果を上げた自治体の事例を紹介します。

Instagram:写真映え・ストーリーズで観光気分を訴求

Instagramは「行きたい場所を探す」ために多くの観光客が利用する媒体です。美しい写真やリール動画はもちろん、ストーリーズで季節のイベントや限定体験をリアルタイムに発信することで「今行きたい!」という動機づけを作りやすいのが特徴です。

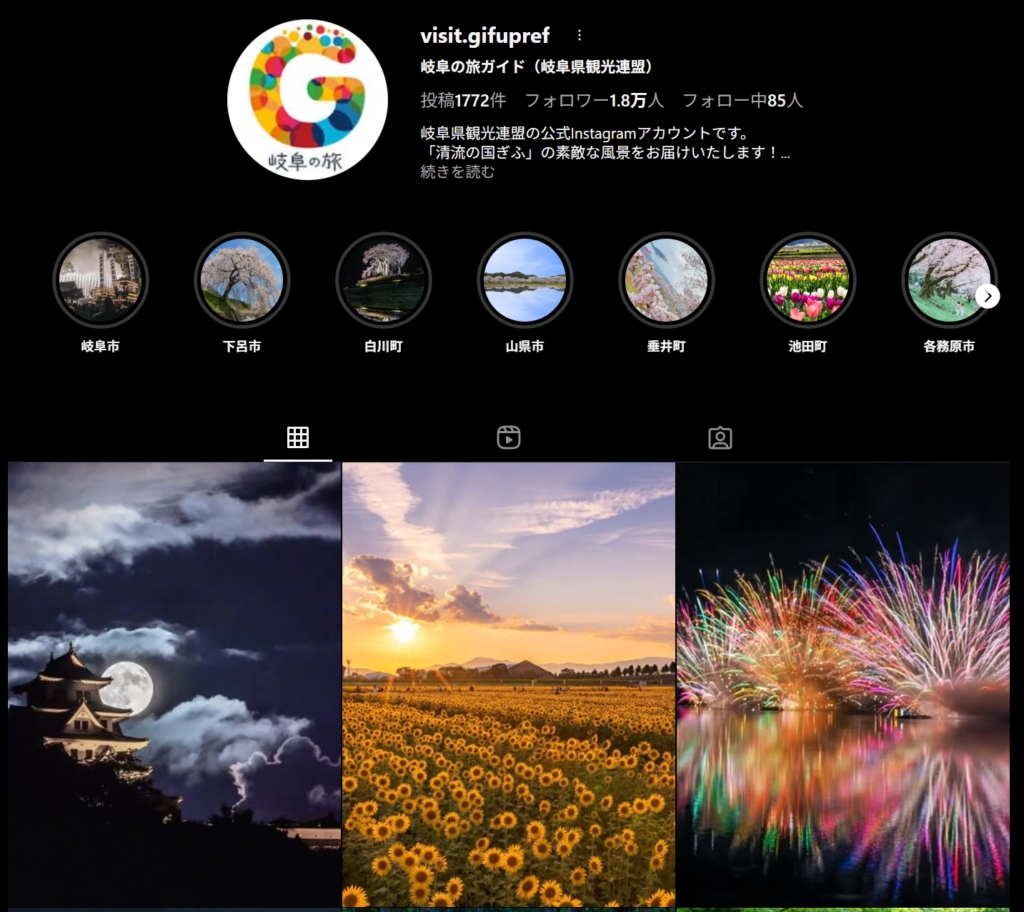

事例:岐阜県では「#飛騨高山」「#白川郷」などハッシュタグを戦略的に活用し、ユーザー投稿を拡散することで観光地の自然な魅力発信に成功しています。

TikTok:短尺動画で若年層にリーチ

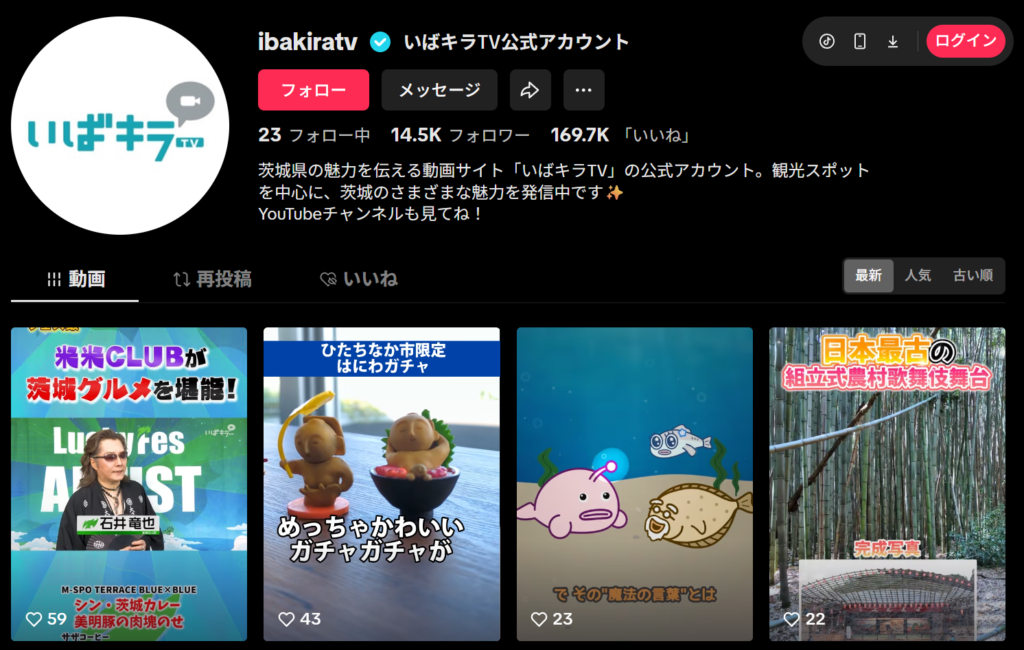

TikTokは10〜30代の若い層に強く、短い動画で地域の魅力をテンポよく伝えられます。観光地の景色やご当地グルメをユーモアを交えて発信することで、シェアや保存されやすく拡散力が期待できます。

事例:茨城県は、人気のTikTokクリエイターと協力して制作した茨城県の魅力発信ショートムービーによってエンゲージメントを獲得しています。

YouTube:長尺動画で深いストーリーを伝える

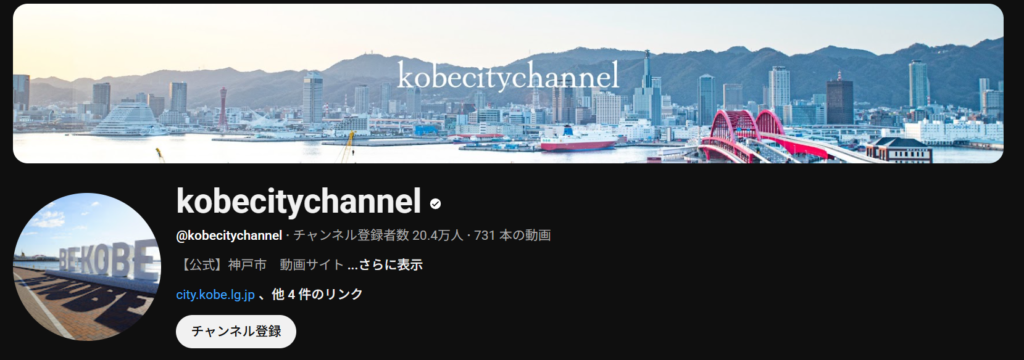

YouTubeは、観光地の歴史や文化を丁寧に伝えるのに最適な媒体です。ドキュメンタリー風の動画や旅番組形式で発信することで、観光地への理解と憧れを醸成できます。SEO効果も期待できるため、検索からの流入も大きな強みです。

事例:神戸市は公式チャンネルで「神戸観光ガイド」動画を展開。異国情緒あふれる街並みや港町の夜景をテーマにした映像が、多くの再生数と観光需要につながりました。

X(旧Twitter):速報性と拡散力でイベント告知に最適

Xは情報の即時発信と拡散力に優れており、観光イベントやキャンペーン告知に最適です。自治体が発信した情報が地域住民や観光客によってリツイートされることで、短期間で広いリーチを獲得できます。

事例:長崎市では、ランタンフェスティバルの開催期間中にリアルタイムで写真や情報を投稿。ユーザーがその場でシェアしたことで、期間中の来訪者増加につながりました。

このように媒体ごとに「強み × 成功事例」を押さえることで、観光誘致のSNS戦略を設計しやすくなります。

自治体SNS成功事例5選:発信戦略・企画のポイント

観光誘致のSNS運用で成果を上げるためには、単に観光地の魅力を伝えるだけではなく「どのような切り口で発信するか」が重要です。

ここでは、実際に成功した自治体の事例を5つ紹介し、共通する発信戦略や企画の工夫を紹介します。

佐賀県 × 漫画「ベルサイユのばら」コラボ企画

佐賀県は人気漫画「ベルサイユのばら」とコラボし、観光キャンペーンを展開。キャラクターを活用したビジュアルやSNS投稿が大きな話題を呼び、観光地への来訪意欲を高めました。

ポイント:知名度のあるコンテンツと組み合わせることで、地域を知らない層にも強い関心を喚起できる。

高山市:リアルな観光体験をTikTokで発信

高山市はTikTokを活用し、街並みや朝市の様子を短尺動画で発信。旅行者目線の臨場感あるコンテンツが拡散され、若年層からの注目を集めました。

ポイント:観光客目線のリアルな体験をショート動画で見せると、保存やシェアにつながりやすい。

神戸市:公式YouTubeで街の魅力を体系的に紹介

神戸市はYouTube公式チャンネルで、街の歴史や文化、グルメを紹介する動画シリーズを配信。都市ブランディングと観光誘致を同時に進め、継続的な再生数を確保しました。

ポイント:長尺動画は「深い理解」と「地域ブランド形成」に効果的。

長崎市:ランタンフェスティバルをXでリアルタイム発信

長崎市は冬の人気イベント「ランタンフェスティバル」の期間中、写真や最新情報をX(旧Twitter)で発信。住民や観光客によるシェアで短期間に大きな拡散を実現しました。

ポイント:イベントやシーズン行事は、即時性のあるSNSでの発信が拡散力を高める。

岐阜県:ハッシュタグ戦略でInstagramを強化

岐阜県は「#飛騨高山」「#白川郷」など観光地に関連するハッシュタグを戦略的に運用。観光客のUGC(ユーザー投稿)を取り込み、自然な口コミ効果で観光地の魅力を広げました。

ポイント:UGCを活用することで、自治体主導では得られない「信頼性のある発信」が可能になる。

これらの事例に共通しているのは、地域の資源を単純に紹介するのではなく、「誰にどう伝えるか」を工夫している点です。ターゲットに合わせた媒体選定や、他のコンテンツとのコラボレーションなど、企画段階での戦略設計が成果を左右します。

フォロワーや拡散を生むコンテンツ設計のコツ

自治体がSNSを観光誘致に活用する際、重要なのは「ただ観光地を紹介する」のではなく、フォロワーを増やし拡散される仕組みを意識したコンテンツを設計することです。ここでは、具体的なポイントを整理します。

写真・動画は「映える」より「体験が伝わる」ことを意識

観光地の絶景や料理を映える形で撮影するのはもちろんですが、近年は「そこに行ったらどんな体験ができるか」を伝えるコンテンツが好まれます。

例:食べている瞬間、歩いている様子、現地の人との交流シーンを動画に盛り込むことで「行ってみたい!」という共感が生まれます。

ストーリー性のある投稿で感情に訴える

単なる観光地の紹介よりも、「季節限定の景色」「伝統行事の舞台裏」「観光客が知らない穴場」など、ストーリー性を持たせた投稿は拡散されやすい傾向があります。

例:祭りの準備から当日の盛り上がりまでを連載的に投稿する。

ハッシュタグとUGC(ユーザー投稿)の活用

観光地を訪れた人が自然に使いたくなるハッシュタグを設計すると、自治体以外からの発信が増えます。UGC(ユーザー生成コンテンツ)を積極的に取り上げることで「観光客目線のリアルな魅力」が広がり、信頼性の高い情報拡散につながります。

例:岐阜県「#飛騨高山」や長野県「#信州そぞろ歩き」など。

インフルエンサーとのコラボレーション

旅行系インフルエンサーや地域密着型クリエイターと連携することで、新しい層へのリーチが可能になります。特に若年層や海外観光客を狙う場合は、現地体験を魅力的に伝えてもらうことが効果的です。

投稿頻度・タイミングを最適化

どれほど良いコンテンツでも、投稿のタイミングを逃すと埋もれてしまいます。観光需要が高まるシーズンやイベント直前に合わせて投稿を集中させることで、拡散効果を最大化できます。また、Instagramなら夜間、Xならイベント当日のリアルタイム発信が有効です。

このように「体験の臨場感」「感情を動かすストーリー」「UGC・インフルエンサーの活用」「タイミング戦略」を組み合わせることで、フォロワー増加と拡散を同時に狙うことが可能になります。

運用体制・組織・ガバナンスとリスク管理

観光誘致のSNS運用は、単なる広報活動にとどまらず、自治体のブランドや信頼にも直結します。そのため、適切な運用体制やルールづくりが欠かせません。担当者任せの属人的な運用では、情報の質や一貫性にばらつきが出たり、炎上リスクを招いたりする可能性があります。ここでは、効果的な体制づくりとリスク管理のポイントを整理します。

内製化と外部委託のバランス

SNS投稿をすべて自治体職員が担うのは難しい場合があります。写真・動画の制作や分析部分は外部に委託しつつ、発信方針や観光政策と連動する部分は自治体側が主導するなど、役割分担を明確にすることが重要です。

担当チームの設置と役割分担

理想は、企画・発信・分析・改善を担う小規模チームを組むことです。担当者を一人に固定せず、複数人で情報を共有することで、引き継ぎや継続的な運用が可能になります。

投稿ガイドラインと承認フロー

「どういう内容を発信するか」「不適切な表現はどこまでNGか」といった基準を明文化し、職員や委託先に共有することが大切です。特に、写真の肖像権や著作権に関するルールを整備しておくと、トラブル防止につながります。

炎上・クレーム対応のマニュアル化

万一の炎上やネガティブなコメントに備え、対応フローをあらかじめ決めておく必要があります。例えば「24時間以内に一次対応」「削除基準の明確化」「市民からの問い合わせ対応窓口を統一」など、具体的なルールがあると安心です。

定期的な効果検証と改善

体制をつくった後は、定期的に効果を検証し改善する仕組みを入れることが不可欠です。KPIの達成度や投稿内容の反応を分析し、必要に応じて運用方針を見直すことで、継続的に成果を高めることができます。

このように、「体制づくり × ガイドライン整備 × リスク管理」を徹底することで、自治体SNSは安定的かつ安心して運用できるようになります。観光誘致という成果を狙う以上、戦略と同じくらい「守りの仕組み」も欠かせません。

成果検証と改善サイクル:PDCAで成長させるSNS運用

観光誘致におけるSNS運用は、投稿を続けるだけでは十分な成果につながりません。重要なのは、運用の結果をデータで検証し、改善を繰り返す仕組みを整えることです。いわゆる PDCA(Plan → Do → Check → Act)サイクル を意識することで、SNSアカウントは継続的に成長し、観光誘致の成果へと結びつきます。

Plan:明確な目標とKPIの設定

まずは「観光客数を前年より◯%増やす」「Instagramでエンゲージメント率を◯%以上にする」といった具体的な目標を設定します。併せてフォロワー数、エンゲージ率、シェア数、誘客実績などのKPIを明確にしましょう。

Do:計画に沿ったコンテンツ発信

設定したターゲットに合わせ、写真・動画・キャンペーンなど多様な形式で発信します。季節やイベントに合わせたコンテンツを盛り込むことで、観光誘致の効果を高められます。

Check:データ分析で効果を可視化

投稿後は必ず分析を行い、「どの投稿が反応されたのか」「フォロワーの増加と観光客の動きがどう連動したか」を確認します。SNSのインサイトやGoogleアナリティクスを活用し、データに基づく判断を行うことが大切です。

Act:改善策の実行

分析結果をもとに、投稿内容や時間帯を調整したり、新しい施策を試したりします。たとえば「動画の方が反応が良い」「観光グルメ投稿が拡散されやすい」とわかれば、その強みを強化する方向へ改善できます。

継続的なサイクルで成果を積み上げる

PDCAは一度回せば終わりではなく、継続して繰り返すことが重要です。小さな改善を積み重ねることで、SNSアカウントは年々洗練され、観光誘致効果も高まっていきます。

このように、「発信する → 効果を測る → 改善する」というサイクルを習慣化することで、自治体SNSは一過性の取り組みではなく、観光誘致を支える持続的な施策へと成長していきます。

まとめ

自治体がSNSを活用して観光誘致を成功させるためには、媒体ごとの特性を理解し、戦略的に活用することが欠かせません。Instagramでの映える写真やハッシュタグ活用、TikTokによる短尺動画での拡散、YouTubeでの深いストーリー発信、Xでの速報性を活かしたイベント告知など、目的に合わせた運用が成果につながります。

また、運用体制を整え、ガイドラインやリスク管理を徹底することで、安心して発信を継続できます。さらに、KPIを明確にし、PDCAサイクルを回しながら改善を重ねていくことが、長期的な観光誘致の成功には不可欠です。

本記事で紹介した成功事例や実践ポイントを参考にしながら、自地域の観光資源に合ったSNS戦略を設計してみてください。継続的な取り組みこそが、地域ブランドの確立と観光客の増加につながっていきます。

SNSCHOOLでは、これまで数多くの自治体のSNS運用を支援してきた実績があります。観光誘致や地域活性化に役立つ具体的な成功事例を知りたい方は、ぜひ下部リンクから資料をご請求ください。

SNSの内製化支援を行っています

自社のSNSがなかなか伸びない…

SNSで集客したいけど何から始めたらいいかわからない

そんな企業様でも0から始めて集客を成功させています。

こちらから成功事例を集めた資料を無料でダウンロードいただけます。