大学のSNS成功事例|リール×在校生発信で魅力拡散

近年、少子化や受験生の価値観の多様化により、大学広報・マーケティングは従来以上に工夫が求められています。その中で注目されているのが、短尺動画(リールやショート動画)と在校生による発信です。

大学SNSの成功事例を調べると、共通しているのは「リアリティ」と「拡散力」。在校生の声を反映した動画は共感を呼び、大学のブランド価値を高める力があります。本記事では、大学SNS成功事例をInstagram、X(旧Twitter)、YouTubeに分けて整理し、それぞれの効果的な運用方法を紹介します。

Instagramの大学SNS成功事例|リールで非フォロワーにリーチ

Instagramは大学広報において欠かせないプラットフォームのひとつです。特に近年注目されているのがリールの活用です。リールは最大90秒の縦型短尺動画で、フォロワー以外のユーザーにもおすすめ表示されやすい仕組みを持っています。そのため、大学がリールを活用することで、既存のフォロワーに限定されない新しい層へアプローチできるのが大きな強みです。

大学SNSの成功事例を見ても、リールを戦略的に活用している大学は、キャンパスの日常風景や学生のリアルな声を短尺動画で届けることで、多くの非フォロワーにリーチし、ブランド認知を拡大しています。特に在校生を出演させる取り組みは、広告色を抑えた自然体の魅力発信につながり、志願者層の共感を呼んでいます。

それでは、具体的な大学SNS成功事例をもとに、リールの特徴を最大限に活かす方法を紹介していきます。

短尺動画が生む拡散力

大学SNSの中でもInstagramリールは拡散性が高く、フォロワー外にもリーチできる成功事例が多数あります。

- 早稲田大学:キャンパスの雲を映したシンプルなリールが6.7万回再生を突破。フォロワー数を超えるリーチに成功。

- 大阪大学:マスコットキャラクターが登場するリールで独自の世界観を発信。

短時間で視覚的インパクトを与えることで、大学のSNS活用はより効果を発揮します。

在校生の発信が共感を呼ぶ

大学SNSの成功事例で特に注目されるのは、在校生が登場するリールです。

- 早稲田大学の「#whywaseda」シリーズは留学生が自らの体験を語り、海外志願者層の共感を獲得。

公式感を抑え、リアルな学生の声を届けることが、受験生に強い印象を与えています。

情報提供にも活用できる

- 近畿大学は特待生制度や入試情報をリールで解説。受験生が知りたい情報を「短く・わかりやすく」伝え、志願者の不安を軽減。

Instagramリールは大学SNS成功事例の中でも「拡散」と「情報提供」の両立が可能なツールといえます。

X(旧Twitter)の大学SNS成功事例|学生目線の親しみやすさ

X(旧Twitter)は、速報性と拡散力に優れたSNSで、大学が学生や受験生とつながるための重要なプラットフォームです。特に大学SNSの成功事例を振り返ると、「学生目線のゆるい発信」が共通のポイントとして挙げられます。

InstagramやYouTubeがビジュアル重視の情報発信であるのに対し、Xは短文や写真を中心に、日常的でカジュアルなコミュニケーションを生みやすいのが特徴です。そのため、大学公式アカウントであっても、堅苦しい告知ばかりではなく、在校生の視点を意識した“親しみやすさ”のある投稿がフォロワーの共感や拡散につながります。

実際に多くの大学SNS成功事例では、マスコットキャラクターや広報担当者が“学生の代弁者”のような役割を担い、キャンパスの何気ない出来事や季節の話題をユーモアを交えて発信しています。これにより、受験生や在校生との心理的な距離が縮まり、「大学=話しかけやすい存在」というイメージ形成にも貢献しているのです。

学生キャラクターで親近感を創出

X(旧Twitter)は速報性と拡散力が強み。大学SNS成功事例では、学生目線の「ゆるさ」を出す工夫が目立ちます。

- 京都産業大学:公式キャラクター「むすぶくん」がアカウント運用。学生のような語り口でキャンパスライフを発信し、親近感を演出。

ハッシュタグでUGCを拡大

大学SNS成功事例の多くで見られるのがハッシュタグ活用です。

- 「#春から〇〇大学」で新入生を歓迎し、在校生や入学予定者との交流を促進。

- 学園祭やオープンキャンパスではイベント専用タグを活用し、UGC(ユーザー生成コンテンツ)を拡散。

このようにXは、学生と大学の双方向コミュニケーションを強化する場として成功しています。

YouTubeの大学SNS成功事例|長尺×ショートで多角的発信

YouTubeは大学SNSの中でも特に「情報の深さ」と「検索性」に優れたプラットフォームです。オープンキャンパスや大学紹介のような長尺動画から、YouTubeショートを活用した短尺動画まで、幅広い形式で大学の魅力を伝えられるのが大きな特徴です。

大学SNSの成功事例を見ても、YouTubeでは単なる広報映像にとどまらず、学生主体で制作した動画や、受験生の疑問に応える情報コンテンツを展開することで成果を上げています。たとえば、学生によるドキュメンタリーや日常紹介動画は「大学のリアル」を伝える一方で、入試解説や制度紹介などの短尺動画は「大学の正確な情報源」として信頼を得やすくなります。

このように、YouTubeは長尺とショートの両方を活用することで、大学のブランドイメージを高めつつ、受験生や保護者に必要な情報を効率的に届けることが可能です。結果として、「認知拡大」と「理解促進」の双方を実現できる大学SNS成功事例の宝庫となっています。

学生主体のチャンネル運営

- 青山学院大学「青学TV」:学生が企画・制作・出演する動画を発信。キャンパスライフや授業をドキュメンタリー形式で紹介し、視聴者に大学のリアルな魅力を伝える。

学生参加型の大学SNS成功事例として、ブランド強化と人材育成の両面で注目されています。

受験生向けの情報発信

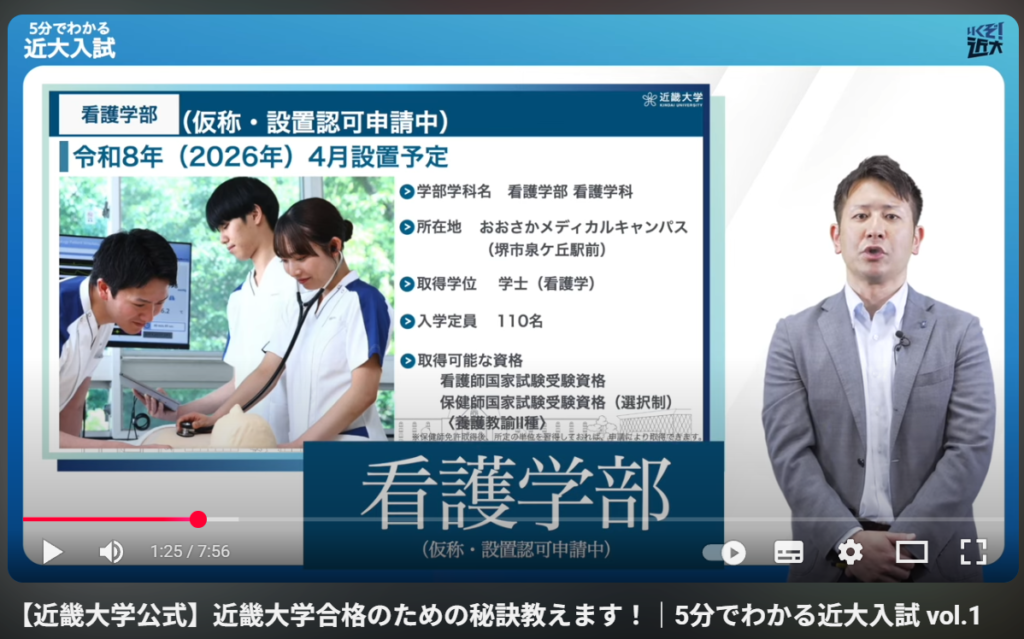

- 近畿大学「5分でわかる近大入試」シリーズ:入試担当職員が短尺動画で試験のポイントを解説。忙しい受験生が効率的に情報収集できる工夫が評価され、視聴者の信頼感を獲得。

YouTubeは大学SNS成功事例の中でも検索性の高い「情報資産」として長期的に活用可能です。

大学SNS成功事例から学ぶ運用ポイントまとめ

大学SNSの成功事例を整理すると、各プラットフォームごとに特性を活かした運用が成果につながっていることがわかります。Instagramはリールを活用して非フォロワー層へ拡散し、在校生のリアルな声を届けることが強みです。X(旧Twitter)は速報性や拡散力を武器に、学生目線のカジュアルな発信やハッシュタグ施策でコミュニティを形成できます。YouTubeは長尺とショートを使い分け、大学ブランドの理解促進から入試情報提供まで幅広い活用が可能です。

こうした大学SNS成功事例から共通して学べるのは、「リアルな学生体験を軸に据えること」です。受験生や保護者が求めているのは、作り込まれた宣伝ではなく、実際の学生生活や本音に触れられるコンテンツです。そのため、公式アカウントであっても、在校生の視点や声を積極的に取り入れることが成果につながります。

さらに、どのSNSにおいても「拡散性」と「継続性」を意識することが重要です。短尺動画やハッシュタグは拡散を生み出しますが、継続的な投稿がなければ効果は一過性に終わります。成功事例の大学はいずれも定期的な運用体制を整え、データを分析しながら改善を繰り返しています。

つまり大学SNS成功事例に学ぶべき運用ポイントは、

- プラットフォームごとの特性を最大限に活かす

- 在校生のリアルを取り入れ、共感を得る

- 拡散性と継続性を両立させる運用体制を整える

という3点に集約されます。これらを実行することで、大学SNSは単なる広報手段を超え、ブランド力強化と志願者増加に直結する強力なマーケティング基盤となるでしょう。

まとめ|大学SNS成功事例を自校に活かすには?

大学SNSの成功事例に共通するのは、リアルな学生の姿を短尺動画や日常発信で届けること。

- リールやショート動画は拡散性が高く、志願者層への認知拡大に直結。

- Xは双方向のやり取りで学生コミュニティを育成。

- YouTubeは情報資産として長期的に大学ブランドを支える。

広報・マーケティング担当者はこれらの事例を参考に、自大学の強みや特色を活かしたSNS戦略を組み立てましょう。成功事例を自校の文脈に落とし込むことで、志願者の増加やブランド力向上につながるはずです。

おわりに:大学SNS成功事例を自校にどう活かすか

大学SNSの成功事例を見てきたように、短尺動画や在校生の発信は強力な広報手段となります。Instagram・X・YouTubeそれぞれの特性を活かし、リアルな学生の姿を届けることで、認知拡大からブランド強化まで幅広い効果が期待できます。

しかし、日々の運用を限られたリソースで継続し、成果につなげるには「仕組み化」と「外部の知見」が不可欠です。

👉 SNS運用の設計や最新の成功事例をさらに詳しく知りたい方は、下の 「ダウンロード」 ボタンからぜひご確認ください。貴学に最適なSNS戦略を組み立てるヒントが得られるはずです。

SNSの内製化支援を行っています

自社のSNSがなかなか伸びない…

SNSで集客したいけど何から始めたらいいかわからない

そんな企業様でも0から始めて集客を成功させています。

こちらから成功事例を集めた資料を無料でダウンロードいただけます。